会員TOPに戻る 訪問記-2

会員TOPに戻る 訪問記-2![]()

| このページは、仲間開催のイベントの案内 と 誰かが誰かを訪問した 報告を簡単な文章と写真や資料で紹介するページです。 訪問先は人でも 場所でも結構です。 皆様の投稿を待っています。 |

||||||||

| 堀野君、テレビに登場 ◆長年、国土地理院に勤務されながら、伊能忠敬研究会、日本ウォーキング協会の会長を 歴任され、我々同期の為には、ハイキングや仲間の旅行などのアドバイスをしてくれている、 堀野正勝君<Dクラス>が TOKYO MX1テレビ 9チャンネル(関東地方のローカルテレビ局) に出演予定です。 下記概要です。 合計2回、各30分間の放映時間で深夜放送なので、 出来れば忘れぬよう、放映6日前から、番組表を見て録画をセットしておいて 鑑賞いただくと見逃さないで済むのでは?と思います。 徳永 ◎概要 放送局: TOKYO MX1 テレビ 9チャンネル 番組名: 小峠英二のなんて美だ! 「地図」 放送予定日: 1回目・6月24日(火) 24:00~24:30) 2回目・7月01日(火) 24:00~24:30) 注:堀野君は、1回目の方が、多く出るようです。 番組の内容: 「地図」をテーマに、地図の成り立ちや変遷、最近の地図(GIS) などを地図のアートな側面を深堀りする番組?です。 出演者: MC: : タレント 小峠英二、乃木坂46 池田瑛紗、アートディレクター中谷日出 司会 : ラバーガール(飛永 翼、 大水 洋介) 専門家: 日本地理学会 伊能忠敬研究会 堀野正勝、 空想地図作家 地理人 今和泉隆行 以上 ◆視聴者の感想 相変わらず猛暑ですね。早速堀野さんのテレビを見ました。私と連れ合いは20年くらい前に 堀野さんの伊能忠敬の大地図を解説して貰いに確か小平の方まで行きました。 その年月を感じたか彼は貫禄になったな〜と。 私はテレビなのにいつもの堀野さんの分かりやすい言葉が流れていて不思議でした。 勿論地図の解説が楽しくて時間を忘れた一時になっていました。堀野さんのお人柄が人気になるかも!! 又7月1日見ます。 A奥田智恵子♫ |

||||||||

「フリーダ・カーロの日記−新たなまなざし」刊行記念講演会  今回同級生で参加したのは、相馬一君、阪本都紀子さん、松尾淑子さんの3人でした。 お三方の、参加しての感想を掲載させていただき、ご報告といたします。 堀尾真紀子さま

今回も刺激のある講演拝聴させていただきました。

絵画や小説などの創作活動の重要な概念に、”描く側”、”描かれる側”という

視点があること、初めて触れました。 この視点からフリーダの”自画像”を見ると味わいが深まります。

”自画像”をネット検索したところ、

「自画像を描いた45人の芸術家たち」というのが出てきました。 時代順に先頭にはレオナルド・ダ・ヴィンチ、そして42番目に

フリーダ・カーロ。 成程。 ご丁寧なメールありがとうございました。猛暑の中ご自愛ください。

相馬 一(Eクラス)

昨日7月19日、メキシコ大使館で行われました堀尾真紀子さんの 「フリーダ・カーロの日記-新たなまなざし」刊行記念講演会へ、伺いました。 永田町のメキシコ大使館に到着したときは、まだ明るかったのですが、 すぐに夕闇に包まれ、木々に包まれたホールでの講演が始まりました。 堀尾さんは、白いスーツに身を包み、いつものように穏やかに お話を進めていかれました。 この日記は亡くなる前10年間の心の内が絵と文で表現された貴重な記録です。 私は、昨年秋、2日にわたっての国分寺市もとまち公民館の美術講座 「『フリーダ・カーロの日記』を読み解く」に参加しました。 その時、メキシコを代表する女性画家を日本に紹介された 堀尾さんのフリーダへの理解の深さに、圧倒されてしまいました。 今回は時間が短いので、多分、堀尾さんも、その点、 残念に思われたのではないかと思いました。 この日記の最初には「フリーダ・カーロの芸術と生涯」という堀尾さんの 長文の解説が載っています。ご講演の内容は、 この解説に基づいていると思いました。 一生にわたって彼女を苦しめた小児マヒと若い時の交通事故での脊椎損傷、 ドイツからの移民のハンガリー系ユダヤ人の父親とインディオの血を引く メキシコ人の母親の間に生まれて、医者を目指していたはずの彼女が、 事故により運命が変わり、絵を描くことで自分を成り立たせていった様子が 読み解かれています。 絶対的な深い絆で結ばれた夫、壁画画家のディエゴ・リベラとの関係も メキシコという風土文化を外しては語れません。 亡くなる数日前までに描かれた絵を見ると最後まで描くことで 自分を力づけていたのだと、切なくなります。 日本的なセンスとはかけ離れた圧倒的な絵から、生きることから逃げないで 最後まで自分に忠実に生きたフリーダの真実が伝わってきます。 堀尾さんのご著書、この日記の解説、どれもフリーダが乗り移ったような 力が込められているように感じます。 日比谷高校の前にある大使館から地下鉄駅までの坂道を、 3人で感想を言い合いながら歩きました。 堀尾さん、本当にありがとうございました。 松尾淑子(Aクラス) 「何回かフリーダ.カーロに関する堀尾さんの講演、ご本など拝見し、

彼女のフリーダに対する情熱を素晴らしいと思っておりました。 今回の講演開催所は彼女の母国、メキシコ大使館と いうこともあり、楽しみに参りました。 開会の挨拶から、通訳を通しての事で、はて?という思いでのスタートでした。

でも、講演が始まりますと、フリーダの独特な絵画の映像等を通し、

堀尾さんのフリーダに対するお気持ちの溢れた素敵なお話に 胸が打たれる時となりました。 同窓のお蔭でこういう機会にも恵まれた事改めて幸せと実感した夏の夜でした。」

阪本都紀子(Aクラス)

・講演開始時の堀尾真紀子先生 ・講演後,来場者にお礼挨拶中の堀尾先生 ・講演後の参加同級生 松尾さん、 阪本さん、 堀尾先生 <写真提供 相馬一君> |

||||||||

| ★ ノーベル生理学医学賞 大村智氏 の講演会 堀尾真紀子(Aクラス) 2023/8/22 立秋というのに厳しい暑さが続いております。 お変わりございませんか。 今日はノーベル生理学・医学賞受賞者の大村智氏の講演のお知らせをさせていただきます。 テーマは来年新千円札に登場する「北里柴三郎」、大村氏も感染症特効薬で何億という人を 救った功績で受賞、話好きの楽しい方です。子供の頃から絵が大好きとのこと出身地韮崎に 大村美術館建設、ご著書の中でフリーダ・カーロに触れていらして驚きました。 今春から日本エッセイストクラブの会長に就任、たまたま私が理事長に選出され、 ご縁をいただきました。暑さも和らぐ時期の開催ですので、 ご興味ありましたら是非ご参加いただきたく、ご案内申し上げます。 堀尾眞紀子 大村先生 講演会 演題 「北里柴三郎先生の求めたるところを求めて」 日時 2023年9月26日(火) 15:30~16:30(プラス質疑応答) 場所 北里大学 白金キャンパス 大村記念ホール 東京都港区白金5-9-1 参加費 無料 アクセス 東京メトロ日比谷線広尾駅>0.9km、徒歩13分>北里病院 *会場は北里大学・病院・研究所と同じ敷地内にあります。 北里柴三郎記念館(入場無料) 開館時間 午前10時~午後5時 講演会の前に見学をお勧めします。 大村 智 <さとし> (化学者) 1935年 山梨県韮崎市生まれ 微生物の生産する天然有機化合物の研究を専門とし、50年以上の研究生活を通して 約500種類の新規化合物を発見。 うち26種類が医薬、動物薬、研究用試薬として 実用化され、感染症などの予防や撲滅、さらに生命現象の解明などに貢献している。 そのうちの一つであるイベルメクチンは、寄生虫感染症の多くを予防・治療する 特効薬となった。 65年北里研究所入所。監事、理事、副所長、所長などを歴任。 国内外の受賞歴多数。 2001年学士院会員。12年文化功労賞。15年文化勲章、ノーベル生理学・医学賞を 受賞。 現在、北里大学特別栄誉教授。学校法人女子美術大学名誉幹事長。韮崎大村美術館 館長。 2023年日本エッセイスト・クラブ会長就任 著書 『ストックホルムへの廻り道』 『人生に美を添えて』 『人をつくる言葉』 『自然が答えを持っている』 『縁尋機抄』他 |

||||||||

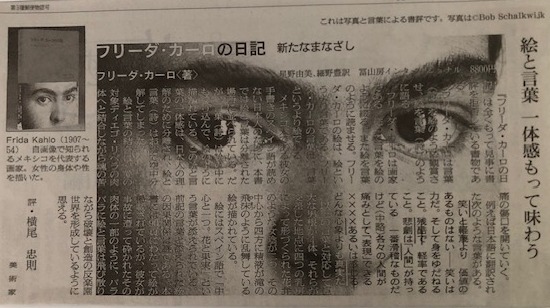

| ◇下記は、同期の堀尾真紀子さんが、今回は出版に際し、解説、監修にのみ関わられた そうで、著者は、フリーダ・カーロ本人で翻訳は別の方です。 堀尾さんにとっては、LifeWorkの多くを関わられたメキシコの女性画家であることは、 同級生の我々は周知のとおりです。 朝日新聞に書評が掲載されたのが7月1日で、前日にお知らせがありました。 徳永 ★件名: 『フリーダ・カーロの日記』刊行のお知らせ 堀尾 今日は私ごとで恐縮ですがお知らせまでさせていただきます。

7,8年ほど前に企画し、出版社が決まり動き出して5年近く難航した

『フリーダ・カーロの日記』がようやく刊行となりました。

明日の朝日新聞朝刊に書評が載るようで、もしご覧頂けましたら幸いです。

横尾忠則さんが書いて下さり、どんな内容か私も楽しみです。

翻訳は専門の方によるもので私は解説、監修。 朝日新聞の規定により

たぶん著者であるフリーダと翻訳者名のみで私の名前は出ないかと思います。

いずれにしろ日本では知名度の低いフリーダが知られるのはうれしい限りです。

出版社のちらしを添付させていただきます。よろしくお願いいたします。

(もしもご希望の折は著者買上げ2割引ですので堀尾まで。お送り申上げます)

それではどうぞよろしくお願い申し上げます。 堀尾眞紀子

<書評の部分を切り取って、写真にしたものが下記ですが、文章の下地に、 フリーダの顔写真があるため、HPでは読破するのは、難しいです> 朝日新聞 2023年(令和5年) 7月1日(土) 読書 22面 を図書館で見てください。 評:横尾 忠則 美術家 フリーダ・カーロの日記 新たなまなざし フリーダ・カーロ(著) 星野由美、細野豊 訳 富山インターナショナル 8800円  |

||||||||

| ★さだまさし 「さだの辞書」 が第69回日本エッセイスト・クラブ賞 近況報告に以下を添付させてください。 私事ですが自粛のこの夏、読書に追われ50冊を優に超えました。 昔、賞を戴いた縁でこの日本エッセイスト・クラブの常務理事を仰せつかっていて

|

||||||||

眞紀子さん さだまさしさんとの2ショット |

||||||||

◆TVのご案内  万葉講座を担当している、堀尾眞紀子さんが、 来週月曜日、彼女がいつも観ている大好きな番組「グレーテルのかまど」に フリーダ・カーロの結婚式にちなんだお菓子で出演します。 物語と、それにちなんだお菓子をつくるという甘やかで楽しい番組です。 放送日程は以下です。 ・初回放送:Eテレ 2021年1月25日(月)22:00~22:25 |

||||||||

|

同期の皆さま ★ようやく暑さも和らぎ、秋の気配を感じるようになりました。 ★ところで先ごろメキシコ大使館主催『私はフリーダ・カーロ』訳者と堀尾のオンライン対談をご案内し、 メキシコ大使館 YouTube『わたしはフリーダ・カーロ』刊行記念オンライン対談 ・Ctrlキーを押しながら、下記をクリックして画面が出ます。 (約75分ですが最初の10分程は文化担当官や大使の挨拶などが続きます) 未だコロナ禍は収束をみず不安が続きますが、どうぞお大切にお過ごしくださいますよう… またお会いできる機会を楽しみにしております。 以上 |

||||||||

|

★読者の感想 「若竹」を読んで同じような感想を持ちました。 |

||||||||

・  「万葉集」にも疫病の歌 2020/6/21開催

▽疫病の治療と予防について、各地に書面で通達。▽迅速化のためハンコの数を減らす。 堀尾真紀子さん(3A)の講座「万葉集にみる色と染め そして暮らし」の中に、 「万葉集」が九州防備の防人の歌なども収め、時代を反映していることは承知して 疫病の犠牲者に関する歌は、巻15の新羅への使節団である、遣新羅使(けんしらぎし) 《岩田野に宿り(永眠)する君 家人の いづらと吾れを問はば いかに言はむ》 さらに帰路には大使(団長)の阿倍継麻呂(あべのつぎまろ)が対馬で感染死しました。 《玉敷ける 清き渚を 潮満てば 飽かず我れ行く 帰るさに見む》 往路の対馬で継麻呂は、帰りには美しいこの景色を心ゆくまで眺めたいと詠んでいました。 一行の渡海前後の735年から737年にかけ、国内では2回にわたって天然痘が大流行しま 当時、国政を担っていた藤原武智麻呂ら藤原四兄弟も全員、感染して死去。政治、経済、 冒頭に書いたのは、疫病対策と疫病からの社会復興策です。そういえば、日本史で 天然痘は飛鳥時代にも大流行しています。しばしば襲って来て親しい人をさらっていく 特効薬もワクチンも未だ無い新型コロナにさらされている私たちは、こうした行事に込め

|

||||||||

|

||||||||

|

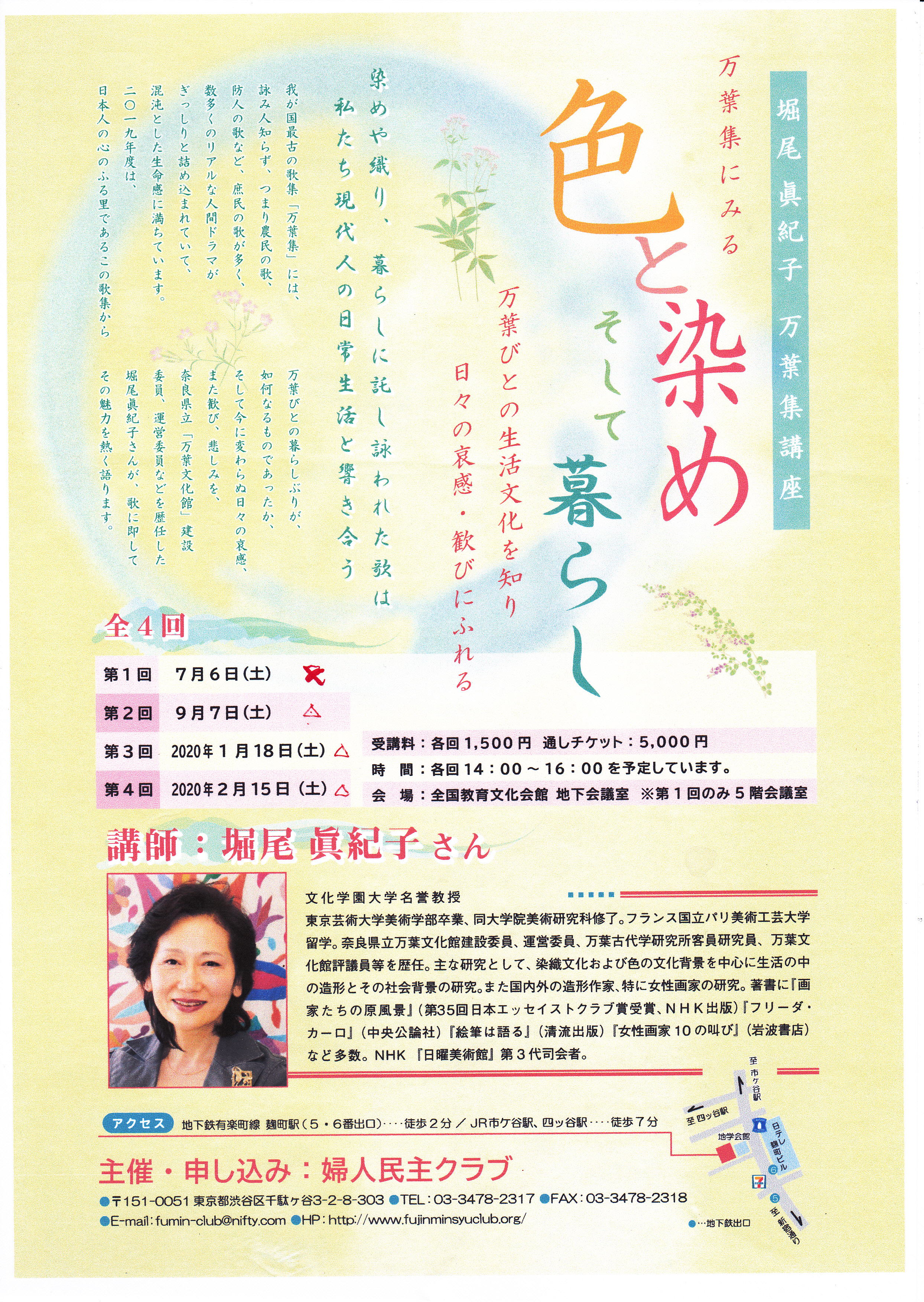

| ★ 堀尾眞紀子さんの 『万葉集講座』が、 全4回開催 ・2019年 7月6日、9月7日、来年の1月18日、2月15日 いずれも土曜日14:00~16:00開催です。 ・文化学園大学を、退職された後も精力的に、活動しておられます。 ・興味ある方、下記添付を参照して、婦人民主クラブへ直接申し込みください。 |

||||||

|

||||||

| ★メキシコの女性画家 『フリーダ・カーロの芸術と生涯』 堀尾眞紀子氏講演会  フリーダ・カーロは幼いときの小児麻痺に加え、 18才のときバス事故で瀕死 の重傷を負います。 その後、メキシコの国民的画家ディエゴ・リベラの3人目 の妻となったフリーダは、 生涯に30数回に及ぶ手術、夫の不実など、そのす べての痛みを 絵画に昇華させていきます。 その数多い自画像は、自分の傷だら けの身体と心の葛藤をさらけだして、 見る者をたじろがせずにいないでしょう。 メキシコ革命下、トロツキー、イサム・ノグチら時の文化人を魅了し続けた 華麗なる遍歴と、苛まれる心身の痛み、それはそのまま16世紀の スペイン侵攻以来の、メキシコの歴史の光と影を象徴するものでもありましょう。 ◆講師 堀尾眞紀子氏プロフィール 文化学園大学名誉教授 東京藝術大学美術学部、同大学院美術研究科修了。 フランス国立パリ美術工芸大学 留学。主な研究として造形とその文化背景。 また国内外の造形作家、特に女性 画家の研究。メキシコの女性画家フリーダ・カーロを 日本に初めて紹介したこ とでも知られる。 著書に『画家たちの原風景』(第35回日本エッセイストクラ ブ賞受賞、NHK出版)、 『フリーダ・カーロ』(中央公論社)、『絵筆は語 る』(清流出版)、 『フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ』(ランダムハウ ス講談社) 『女性画家10の叫び』(岩波書店)など多数。 日本エッセイストク ラブ会員、日本ペンクラブ会員ほか。 NHK教育テレビ『日曜美術館』第3代 司会者 ● 開催日=2019年5 19(日)14:00~ ● 会場 =ポンセホール (住所は下記 御宿駅より徒歩4分)(東京ー御宿 列車 約2時間) ● 会費 =1,000円 定員45名で締め切り (黒沼ユリ子のヴァイオリンの家・日本メキシコ友好の家3階) 下記をの写真をクリックして、会場情報を得る http://chihoyorozu.hatenablog.com/entry/2016/10/01/100457 ● 要予約=土・日曜日、祝日(11:00~16:00)のみ受付 ●会場住所 〒299-5106 千葉県夷隅郡御宿町須賀478-2 TEL&FAX 0470-62-5565 携帯: 080-1052-7096 Email : casa.violin930@gmail.com *今回は、参加者のとりまとめは行いませんので、参加者の責任で、申し込みから行ってください。 |

||||||

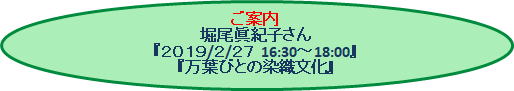

「堀尾眞紀子さんの講演を受講して」 松尾淑子 Aクラス 平成31年2月27日 堀尾教授の最終講義ともいうべき「万葉びとの染織文化――万葉集にみる古代人の知恵と ご専門の染織と万葉集との結びつきは、第一に、設立から携われ現在まで続いている

|

||||||

★堀尾さんの現役最後の講演です  お変わりございませんか。 40数年にわたった大学生活もあと1ヶ月余となりました。 ご縁のあった皆様に感謝の思い募り、1日1日を愛おしむ日々です。 大学がこのような講座を企画してくれました。 もしお時間ありましたらご来校いただければうれしく、 ご案内させていただきます。 寒さ厳しい折、どうぞご自愛くださいますよう… 堀尾眞紀子 平成30年度 文化学園大学 特別公開講座 https://bwu.bunka.ac.jp/info/2019/02/6024  (案内が綺麗に掲示できません、上記の学校のHPで確認ください。 |

||||||

2018/11/19 2018/11/19「お寺の屋根裏に潜り込んでみない?」と、誘われた。屋根裏といえば愛媛の脱走受刑者が潜んでいた場所。 最古の寺 日本史の授業で、飛鳥時代、異国の宗教である仏教を受け入れるかどうかで蘇我氏と物部氏が争った、と習ったのを思い出す。その蘇我の馬子が6世紀末、飛鳥の地に我が国初の本格的寺院として建てたのが法興寺(飛鳥寺)だ。平城遷都8年後の718年に平城京に移り、元興寺と名を改めた。かつては、興福寺や東大寺と肩を並べる大寺だった。今の寺域は狭く、往時の面影はないが、「古都奈良の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録されている。鎌倉時代に改築された禅室と極楽堂(本堂)、それに五重小塔などの国宝を持つ。 古代の音 探検ツアーは移設1300年記念の催し。11月初めのツアーの物好きな仲間は各地からの33人。ヘルメットと懐中電灯を渡され、「足を踏み外して天井を破ったら新聞ダネですよ」とおどされる。禅室内のはずれに特設された階段からいよいよ国宝の天井裏へ。幅1メートルほどの足場が建物の端から端まで設けられている。腰を屈めて梁を潜らなければならないが、ヘルメット分、頭が「伸びている」感覚がつかめず、ついコツンコツンと梁(はり)にぶつかってしまう。「古代の音だ!」と冗談が飛ぶ。 年輪は語る 懐中電灯の光に浮かび上がるのは縦、横、斜めの部材。木と木がうまく組み合わされて力強く建物を支えている様子がよく分かる。人目に触れるわけではないので、皮をはいだだけの丸太、粗削りの梁、太さも長さもまちまちの垂木(たるき)……、大雑把、いや、実にダイナミックだ。 要所要所に張り紙があった。部材の名称と、いつ頃の古材か説明してある。最も古いのは飛鳥時代のもの。年輪年代法により西暦568年+αごろに伐採された木材と特定されている。年輪年代法は樹木の年輪の幅が気候変動の影響で年ごとに微妙に異なるのを利用した判定方法。多くのデータをもとにした年輪幅変動のパターンが出来ており、それと試料の年輪を照合して、いつ伐採した木材か年単位で割り出すことが出来る。 再利用 飛鳥時代伐採の木材があるということは、禅室の一部が飛鳥から移築されたことの有力な証拠になるという。製材に、鋸(のこ)や台鉋(だいがんな)が登場するのは中世のこと。古代は、鑿(のみ)や楔(くさび)を使い、丸太を打ち割って柱や板を作った。電動工具による今の同一規格の板や柱のようには到底いかない。割って作るので微妙に寸法が違ってしまう。伐採、製材には大変な手間と時間がかかるため、まだ使える部材はとことん再利用される。無用な穴が開いているのは、ほかの部位からの転用材だ。表面がすり減り「痩せて」しまった部材は、長年風雨にさらされた外装材を内部に転用したものとみられる。修理で外したものの、削ったりすれば再利用できそうな古材が屋根裏にはストックされていた。 小修理や、時には建物を完全にばらす解体修理を施して、足りない部分をその時代の木材で新たに補う。こうして、建物の寿命を延ばし、今に伝えてきた。白鳳、奈良、平安中、後期、鎌倉時代、江戸時代や昭和の木材も使われている。 職人の息吹 建物を支え合う各時代の部材に囲まれて、1300+α年の歴史のただ中にいる不思議な感覚。木材を割る時の鑿跡や、表面を削った釿(ちょうな)の跡、土壁に落書きされた鏝絵(こてえ)などからは、当時の作業音や職人たちの息遣いまで聞こえてくるようだった。 終えて外へ出ると初冬の日が眩しい。屋根では飛鳥の瓦も現役で、風雨から禅堂を守っている。内外を共に細かく観察することが出来たが、何よりも、自然素材の木や土の強靭さに驚かされた。解体修理で瓦を取り外すと、重さから解放された千年以上の部材が跳ね上がることもあるという。弾力を失わないのだ。さらに、精密加工する工具など無く、不揃いのままの部材や瓦をうまく組み合わせて、きちんと収める古の大工や瓦職人の腕前に、驚嘆させられた探検だった。 アフリカ材 折から、五重塔で知られる興福寺では、平家の焼き討ちや落雷、失火で7回焼失、江戸時代の享保2年(1717年)から礎石だけになっていた中金堂の再建が300年ぶりに成り公開が始まっていた。太く長い外柱(そとばしら)用の木材は国内では入手できず、遠くカナダと中部アフリカのカメルーンから調達したという。コンクリートにしなかったのは英断だが、どのくらい持つのか。 焼失建物の再建や古社寺の大修理、名古屋城の木造再建計画などもあるが、今後、果たして良材を手に入れることが出来るのだろうか。

|

||||||

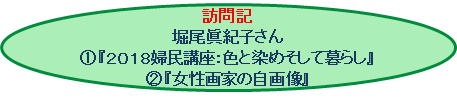

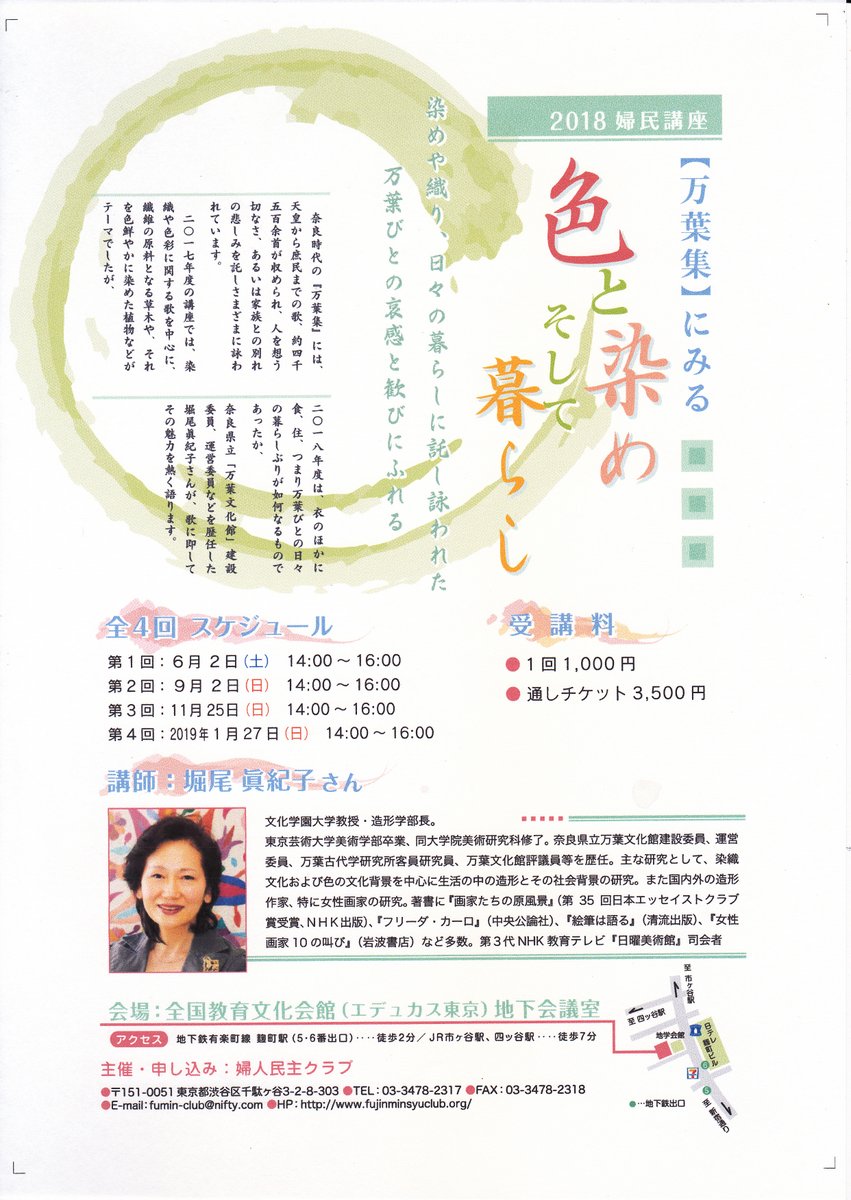

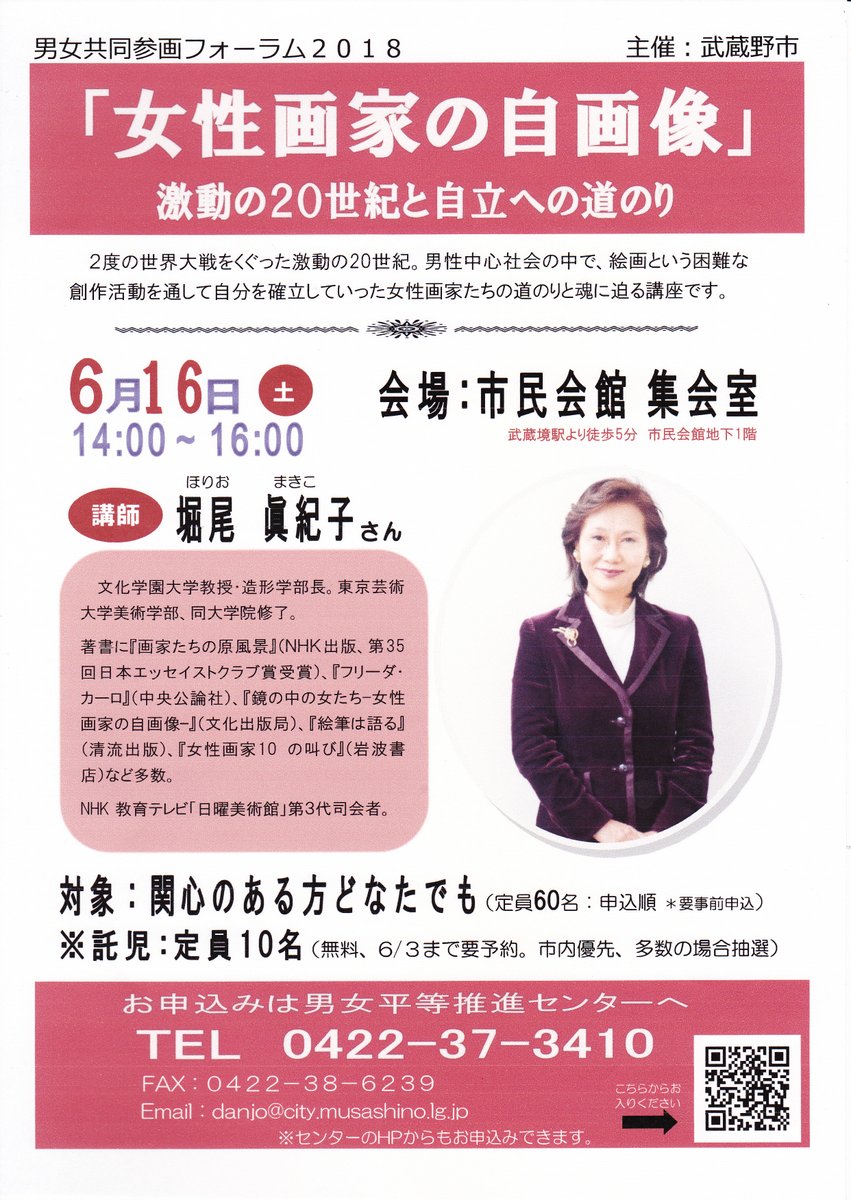

2018/5/23 2018/5/23 Aクラス堀尾眞紀子さんの、二つの講座の開催案内です。 ①人気を博した、昨年度の講座に続き、今年は『色と染めそして暮らし』の講座です。 ②6月16日(土)には、彼女の女性画家の研究エリアの『女性画家の自画像』と題した講座です。 本日時点、まだ空きはあるそうですので、武蔵境方面の方、早めに申し込みください。   |

||||||

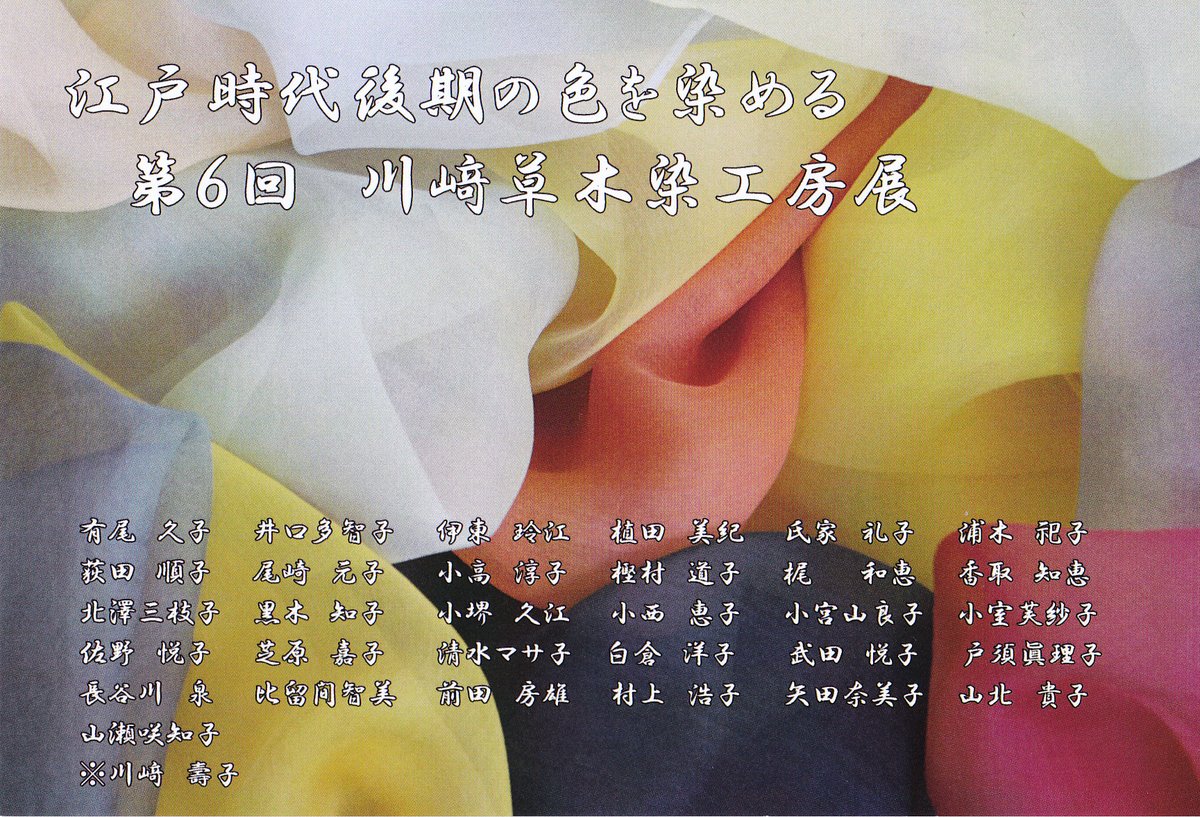

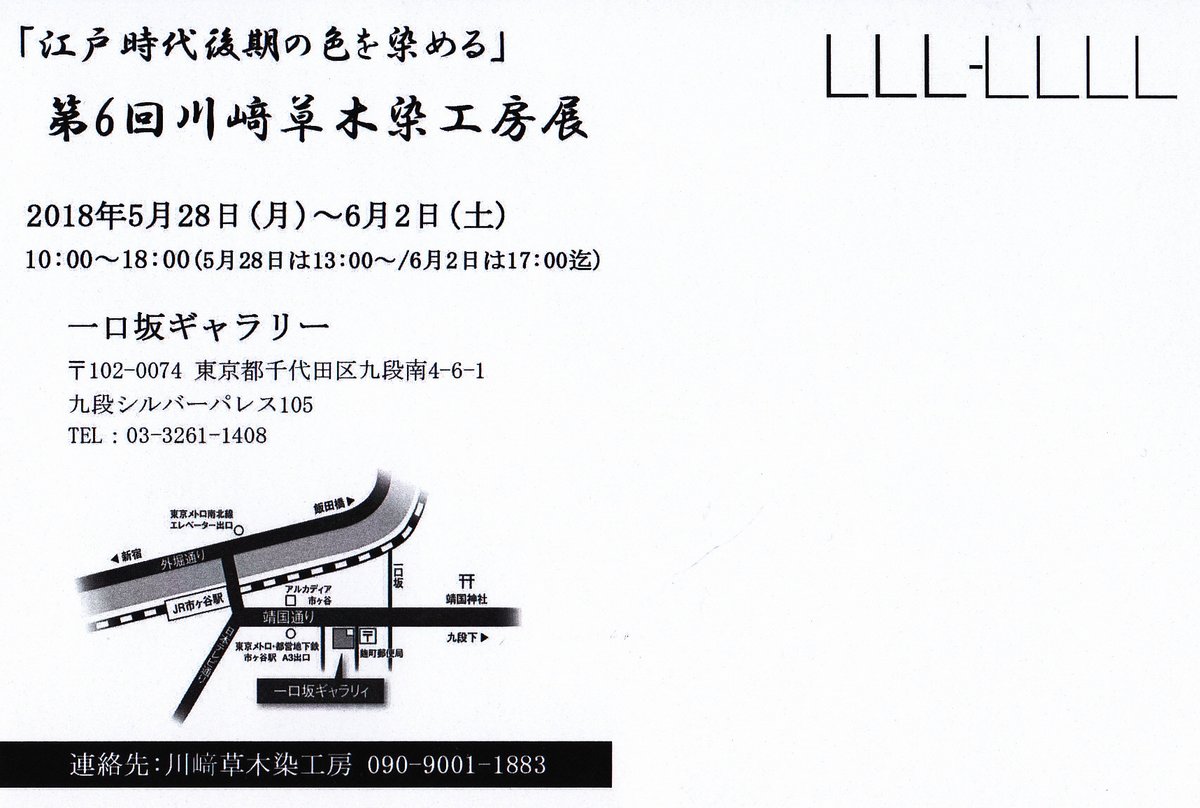

★多趣味で、忙しい浦木さんの草木染、いつもの場所で開催です。 JR市ヶ谷駅から徒歩5分くらいの『一口坂ギャラリー』をどうぞ訪ねてください。★ 本人は期間中(5/28~6/2)、ほとんど現場に居るそうです。  ◆訪問された方で、感想文・写真を送付頂ければ、掲載し訪問記が、完成します。◆  一口坂ギャラリーの判り易い地図は、上の地図の部分をクリックすると表示されます。 |

2016/1/30 徳永興亜F 他 写真 by徳山 |

|

| 演題 『実業家 広岡浅子 ~日本女子大学校の援助者~』 日時:1月25日 会場:横浜マリンタワー3階 マリンタワーホール ◎高橋阿津美(Eクラス)さんは日本女子大学出身の有志で1978年に発足した、近代女性文化研究会 に属し今まで、・新劇俳優:花柳はるみ、・実業家:広岡浅子、・新生日本女子大学の成立と『家庭週報』 などの論文を発表しています。 その実績から、今回、現在のNHKあさドラ主人公) 実業家 広岡浅子(日本女子大の援助者)の講演会が 開催され 講師を依頼されたのだと思います。 ということで聴講させていただきました。写真にはいませんが、同じ卒業生の平湯(旧姓岩間B)克子さんも お友達と参加してくれました。写真にいる同級生7人は、講演の後、マリンタワーの展望台に上り横浜の 風景を 楽しんだ後、中華街にて ランチと団欒の時を過ごし散会しました。 |

|

|

皆さんの感想 |

|

講演開始前の会場(マリンタワーホール)風景 |

講師:高橋阿津美さん(E) |

参加した、同級生 桑田F、池田A、徳山B、浦木E、松永F、小谷野A、徳永F |

高橋さん執筆の1ページ目 ★日本女子大学校の 広岡浅子特集は 下記をクリックして見てください。  ◆広岡浅子展が3月4日まで、 日本女子大学校・ 成瀬記念館にて開催中です。 |

マリーンタワー展望台から見た富士山 |

横浜マリーンタワー |

2014/10/03

2014/10/03

「青木勤君の水彩画展鑑賞報告」相馬 一(Eクラス)

先ほど青木君の水彩画個展から帰宅しました。

絵はとんとの小生ですが、青木君の個性的な水彩画は、

素晴らしいの一言です。「ホッとする一時」もさることながら、

青木君とは富士高で同じクラスはなかったですが、

彼も

家内が水彩画を習い始めて3年位になりますが、一緒に

彼女が青木君に色々質問する中で

小生が「それは”企業秘密”

写真OKでしたので、アリバイ証明に何枚か添付いたします。

一平

| 訪問者・相馬君 と 青木画伯 |

経歴と今回の水彩画展 取材旅行先の地図 |

| 作品 |

作品 |

| 作品 |

素晴らしい絵と仲間からの花に囲まれた画廊風景 |

| 小生も、2日目に作品を鑑賞に行きました。精力的に作成された確かで緻密な技術、爽やかなセンスに満ちた 作品群に圧倒されました。 多くの同級生が顔を出してくれて、ファンが増えたことと思います。 次回は1年後か、もう少ししてからか判りませんが、楽しみですね。 ご活躍をお祈りします。 HP管理人・徳永 |

|

2014/6/29 名越寛子(Fクラス)

2014/6/29 名越寛子(Fクラス)

「フランス地方料理の会 参加報告」

料理研究家 稲見浩子さん(3年F組)主催の「第10回フランス地方料理の会」

(le 29 Juin 2014)に6月29日に参加させて頂きました。この会は、毎回フランスの

いろいろな地方の料理が紹介されており、今回はブルターニュ地方の

料理とのことで、健康にとてもやさしいメニューでした。

|

|

|

| ① そば粉のガレット (卵・ハム・チーズ入り) |

② ブルターニュ産いちょう 蟹のカクテル(柑橘風味) | ③鯖のヴァプールと海藻のサラダ(シードルヴィネガー) |

|

|

|

| ④ オマールブルトンと帆立貝 <アルモリケーヌ> | ⑤ パリ ブレスト (リング型のシュー) |

⑥オリジナルティーとガレット ブルトンヌ(焼き菓子) |

これにパンとバター(ブルターニュ産)

飲み物は

シードル ヴァル ド ランス ブリュット(リンゴ酒)

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ2012年(白ワイン)

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ2009年(白ワイン)

食事の前に総料理長より食材の説明・シェフソムリエよりワインの説明が、また食後に

ブルターニュ地方の歴史の説明が稲見さんより細かくなされました。

元気一杯の山下久仁ちゃんを含む富士高同期生4名が、テーブルを囲んで座り話に

花を咲かせた1日でした。と同時に東京ステーションホテルレストラン“ブラン・ルージュ”に

おいて参加者70名にも及ぶ大掛かりな会で、お食事がとてもおいしく

同期生の活躍に元気を頂く会でもありました。

名越(F)、稲見(F)、山下(B)、津田(D)、木村(D) 名越(F)、稲見(F)、山下(B)、津田(D)、木村(D) |

2013/12/15

2013/12/15|

◆小出、下田、松永、吉田、高橋、柴田の6人が

|

クリスマス・ツリーをバックに 柴田、高橋、下田、小出、松永、吉田さん |

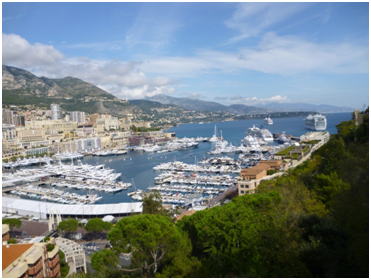

| それからランドマークに行き、日本最速(750m/分) のエレベーターに乗って横浜の空の道(273m)を 通ってスカイガーデンへ。360度見渡して 楽しみました。動く歩道を歩いて桜木町駅へ。 「赤いくつバス」に乗って「赤レンガ倉庫」、 「中華街」を経て「港の見える丘公園」へ。 イギリス館を見てから「山手十番館」で 一休み。 おいしいケーキセットを食べながら ひとしきりおしゃべり。 その後、「エリスマン邸」や「ベーリックホール」など クリスマスデコレーションを施した外人邸宅を 見てまわりました。元町公園を経て元町へ。 それから中華街を少し歩いてそれぞれ帰宅しました。 自称「晴れ女」6人組は顔も晴れ晴れ、満足の 横浜散歩をすることができました。(高橋芙久) |

「エリスマン邸」にて |

|

晴れた一日の横浜散歩は存分におしゃべりあり、 ただ残念だったのは、山手の外人邸のクリスマスの 横浜は一年に1、2回は行きますが、こんなに |

ランドマーク・タワーから見た横浜港 |

| 去る、10月28日から11月3日まで人口坂ギャラリーで開催された、 『平安の襲の色を染める』というテーマで川崎先生のもとで頑張っている、 35名の皆さんのグループ展に浦木さんの作品を拝見しようと、 富士高の仲間も沢山訪問してくれたそうです。 襲(かさね)とは、平安貴族の男女の衣服の表地と裏地、 |

上:左の作品の色を出す為の草木の説明 左:色々な試行錯誤の結果、出来あがった 鮮やかな布の作品群 |

|

吉田さんの右後ろの 絹糸を染めて織ったものです。 |

浦木さんのグループは、 二年に一度の作品展をグループで開催しているそうで、精力的に活躍しているご苦労の話を現場で聞きました。 左:展覧会を訪問した、松永さんと吉田さんに囲まれて、 富士高の皆さんに沢山来ていただいて、一緒に見たりお話しできて |

|

|||||||||

|

|||||||||

|

きらめき南フランスバカンス8日間の名前のツァーに9月末から桑田治子さん、松永まゆ薇子さんと参加しました。 題名どおりフランスの南部に行ってきました。 渓谷にかかるポン・デュ・ガール、趣のある法王庁があったアビニヨン、アルルの古い街並み、ニースの輝く碧い海に、都会にない華やいだものを感じました。 海外旅行余命が幾許もないと思っていましたが、まだまだ大丈夫と自信もつきました。 |

|

|

集い 食後はこれも恒例のミニコンサート。武田さん(ボランティアで老人ホーム慰問活動中)のオカリナで童謡と懐かしい富士校校歌。池田さん(当集いの幹事)はフルートで我々若いころのJ・POPメドレー。さらに独唱や合唱で大盛り上がり。往年の声量はちょっと無理でも、その分とても味のある歌を聞かせてくれました。人生いろいろ♪♪♪ですので・・・・。 合間合間にあの頃やこの頃のおしゃべりが途切れません。 |

|

池田、高橋(建部)、阪本(熊倉) 武田、斉藤(沼)、浦木(前谷) |

|

先日、町内の日帰りバス旅行で、浜離宮から浅草までの隅田川の船旅を楽しんで来ました。 10年前の栃木県足利勤務の時、中国研修生を東京見物ということで、浅草から浜離宮まで隅田川下りをやって以来です。 当時は、浜離宮庭園から見えるビルと言ったら入口傍の三井造船のビルぐらいでした。 ところが、今回は庭園内で写真を撮るのに、ビルを入れずに写真を撮るのに、大変苦労しました。特に汐留操車場跡のビル群の景観変化には、驚き以外の何物でもありませんでした。高層ビルに入居して浜離宮を見る側はいいでしょうが、庭園を鑑賞するものにとっては、ビルが目に入ると庭園の良さは半減します。 |

|

高層ビルに囲まれた浜離宮 |

浜離宮に着岸直前の遊覧船 |

一世風靡の佃島リバーシティー21 |

隅田川・金雲・スカイツリー |

浅草寺から見えるスカイツリー |

浅草については、以前ホームページの「浅草七福神巡り」で、古い浅草の景観の良さが紹介されていましたね。スカイツリーについては、トマソムさんが車窓からの風景を文章で、また最近では、やこ様の訪問記でスカイツリーからの景色を写真で紹介してもらいました。今回のバス旅行では、残念ながらスカイツリーに上ることはもとより、空町にもいけませんでした。(いつか行ける日を楽しみにとっておきます) 東銀座にあった会社を離れて15年、近頃たまに都心に出かけるとあまりの変貌ぶりに、目を見張ることしばしばです。平成19年に東京都にも景観条例ができたようですが、多様な人間のいる東京は、今後どのような景観を求めていくのか興味津々です。

|

| 『上ってきました!東京スカイツリー 開業後初めての日曜となった昨日、家族7人でスカイツリーに上ってきました。新し物好きの息子がネットの予約抽選に申し込んだところ、第8希望の午後の時間帯のチケットが当たったのです。 まずは地上350メートルの天望デッキへ。エレベーターのドアが開いた途端、目の前に広がる雄大な景色に「わあっ」と歓声が上がりました。デッキをさっと一巡した後すぐに100メートル上空の天望回廊行きチケットの列に並びました。15分待ちでした。 広い窓の向こうに新宿、渋谷の高層ビル群、開通して間もないゲイト・ブリッジ、ディズニー・シーの火山やタワー・オブ・テラーがくっきり見えます。屋根の形が特徴的な国技館や東京ドームはすぐに見つかりました。東京タワーも低く可愛らしく。足元を見下ろせば車はミニカーよりも小さく、人はゴマ粒のようです。遠くの山並みは霞んでいました。 入場人数をおさえているせいかデッキも回廊も適度に空いていて、外の景色を心ゆくまで眺められ、床が素通しで真下を見下ろせるポイントでさえ、人だかりで動きがとれないといったこともなく、晴天の下、旬のスカイツリーをたっぷり楽しんで来ました。 |

|

◆地上450メートルの天望回廊から撮影 |

|

左上の景色を高さ350メートルの天望デッキから撮影 |

2012/5/2 渡邉 武(Cクラス) |

|

静峰ふるさと公園(1) |

ゴールデンウイークに入り気候が良くなってきたので、どこかへ花を見に行こうと考えていたところ、テレビニユースで那珂市の静峰ふるさと公園で八重桜まつりが行われていると知り、早速インターネットで調べ行くことに決めました。 |

静峰ふるさと公園(2) |

西山荘(1) |

静峰ふるさと公園(3) |

西山荘(2) |

| 僕は2009年の春ごろまで、西荻窪にあった、 梶原(三浦)清枝さんが経営する、SNAKジョッピンで高校時代の仲間と時々飲んでいました。 晴天の霹靂、ご主人が交通事故に遭われ止むなく お店を知合いに譲られた後は、色々な御世話で 時間と気持ちのゆとりが取れない状態で、 我々も会う機会がありませんでした。 最近、少し心のゆとりが出来たとのメールに 飛び付いて、忘年会が実現しました。 急遽お店に行ったことのある人に声をかけ、 8人が集まれるという事で新宿で忘年会をしました。 懐かしいおしゃべりと、二次会は予定の無かった カラオケになり、3次会まで夜遅くなるまで 旧交を温めました。 徳永 |

左から金子、桑田、木村、渡辺、梶原、名取、高橋 |

|

とてもとても、楽しいひと時でした。皆様に御心配を、おかけしていましたが、安心してもらえてうれしいです。 |

|

|

まづは、梶原さんの元気な姿を見れて最高の幸せでした。 ここ一・二年事故後、多少落ち込んで、皆さんにご心配お掛けいたしましたが、 |

|

| いつもハイキングに参加してくれている、仲良しの 4人の女性が12月19日に開催する忘年会を兼ねた 昼食会に、幹事役の野口さんから、ハイキング同好会の 世話役に声を掛けてくれた。 偶々都合の悪かった浦木さんは欠席となったが、 日本橋のユイト4Fのイタリアン・レストラン 『サルヴァトーレ クオモ ブロス』にて6人での会食となりました。 お洒落なコースの食事とハイキングや同期会の話題での 楽しい食事を3時間以上かけて楽しみました。 |

野口E、徳永F、川船B、下田C、堀野D、柴田Cさん |

|

19日にはおしゃれなところで、みなさまとゆっくり 暗い時代に負けないで、自分で楽しい暮らし方を |

昨日は楽しい時をありがとうございました。 野口さん、おしゃれなお店にご案内くださって また、あちら方面に行きましたら寄ってみようかと思います。

柴田貴美子 |

| 11月27日午後 「鎌倉彫後藤会」の春秋展の秋の部を横浜赤レンガ倉庫1号館に山岡さん、高橋芙久さんと現地で待合わせをして見に行きました。 後藤会は教室が全国レベルでカルチャーセンターなどに現在134教室あり、会員が1352名の大きな組織です。 そこには後藤会の皆さんの作品がテーマを決め 300点以上の展示されていました。 鎌倉彫を約50年やっていて、金子椙和の名前で 教室を持っている金子昌子(D)さんと生徒さんの作品のコーナーで作品造りの詳しい説明を聞きました。 鑑賞の後は3人で 飲茶を食して帰りました。 |

金子教室の作品コーナーの前にて |

金子教室の生徒さんの作品群 右手が金子さんの作品 |

金子さんの作品を背景に |

|

|

偲ぶ会の会場にて |

中西 桑田 横溝 柴田 森嶋 徳永 下田 |

|

|

◆横溝さんが送った、お花とメッセージに対しご主人からお礼のメッセージが返ってきました。 私自身もそうでしたが、紘子もミカンを食べ過ぎて手足が黄色くなったという話を以前にしておりましたが、そのことが皆様にもかなり印象深く残っていたのだなぁと、ちょっとおかしくなりました。本当に有難うございました。 皆様に暮々もよろしくお伝えください。 季節の変わり目、お体を大切になさってください。」 |

8/27 沼津の葬儀場にて告別式 |

造幣局の桜 造幣局の桜 |

先日、大阪にいる息子の新居訪問の用があったので、せっかく行くのにそれだけではもったいないと、造幣局の桜通りぬけのタイミングにあわせて行くことにしました。 憧れの仁和寺の御室桜を見ることができました。 日当たりの悪いところ以外はほぼ満開でした。 (この日は同期生の高尾山ハイキングの日 だったので、皆も花見をしているのだろうなと 思いながら桜を眺めていました) ◆五日目:大阪城、法善寺横丁の水掛不動を見学後、難波繁華街にて、たこ焼き、うどんで食い倒れの雰囲気をちょっと味わいました。 大阪へ行く前は、観光は造幣局の桜の通り抜けができれば、一応満足の積もりで出かけましたが、一度も雨に会わず、地震によるストレスも忘れての物見遊山の五日間でした。 50年前の修学旅行を上回る盛りだくさんの関西旅行となりました。 (以上) |

造幣局桜通り抜け 造幣局桜通り抜け |

|

吉野山上の一目千本 吉野山上の一目千本 |

|

仁和寺の御室桜1 仁和寺の御室桜1 |

|

仁和寺の御室桜2 |

| 4/2土曜日の夜、 堀尾さんのお誘いもあり、富士高の有志を募って5人で、下北沢の『聖葡瑠』に集まり、先客の同級生と雑談の後、軽い夕食を済ませて、明大前駅の近くにキッドアイラック・アート・ホールを訪ねた。 このような時節柄、観客は少ないのかと思っていたら、会場は既にお客様で狭い薄暗い部屋は満員。 補助椅子を出してもらって、開演を待った。 主宰の窪島氏は長野県上田市にある信濃デッサン館・無言館の館主で12回の公開対談の最後を締めくくるもので、お二人は美術を通しての古くからのお知り合いという事でした。 テーマは堀尾さんが1987年から取り組んできた メキシコの女流画家“フリーダ・カーロ”をテーマにした対談。 彼女がフリーダ・カーロに惹かれ本を書くに至ったいきさつや、フリーダの愛憎を含めた興味ある話を色々、時には司会者の勝手な脱線しながらの対談を、2時間近く拝聴しました。 (完) |

1944、1943年 フリーダの作品 『ひび割れた背骨』と『いつも私の心にいるディエゴ』 |

|

堀尾さんからのお礼のメール A組 堀尾眞紀子(旧姓:金子)さんは、文化学園大学(文化女子大学はこの4月に校名変更)の造形学部 の教授 です。 |

窪島誠一郎氏と暗黒対談中の堀尾さん |

研究室での堀尾眞紀子さん(2009撮影) |

2011/1/8 柴田 貴美子(Cクラス) |

|

| 今年は穏やかに晴れわたった元旦でしたので、 頑張って早起きして江ノ島の初日の出を拝みに行きました。 同じように考える人はたくさんいるものです。 小田急線に乗った千歳船橋ではすいていた電車も藤沢では満員状態でした。 海岸方面の空がほのかに明るくなっていました。 江ノ島に着くと皆海岸に。東の空が赤く染まって・・・待つ事20分ほど。 6時50分過ぎ、正面の山の端から太陽が上ってきました。 初日の出を拝んで江ノ島神社に初詣。 富士山が美しく初日の光を浴びていました。 東京では穏やかに開けた今年の元旦。 北も西も荒れ模様だったとか。 世の中も東京のお正月のように穏やかであって欲しいです。 |

|

|

|